2009年,淘寶商城(后來的天貓)以“全場五折”的真承諾,讓原本無人問津的11月11日,成為后來“年度購物盛宴”的代名詞。走過17個年頭,“雙11”也演變為觀察中國消費市場變遷、產業動向與商業范式迭代的“窗口”。

根據復旦消費大數據實驗室,今年“雙11”全網零售額近2.4萬億元,同比增長超10%,再創新高。各家平臺優勢進一步分化,淘天主導家居家裝與服飾,京東聚焦3C數碼、家電等帶電品類,抖音優勢在服飾與快消品。

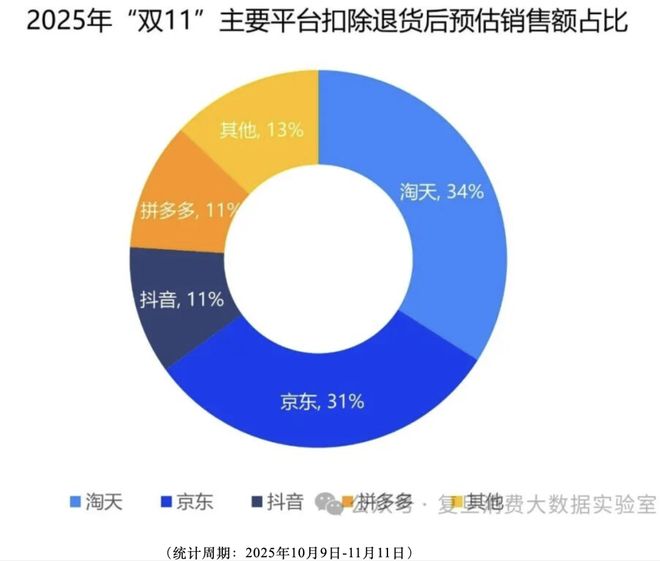

從銷售額份額來看,淘寶天貓占比為37%,相比上一年有所下滑;京東上升五個百分點,占比為25%;隨后為抖音(15%),拼多多(9%)。

復旦消費大數據實驗室的報告顯示,今年雙11退貨率依然是熱點話題,部分品類退貨率甚至超過80%。有深受退貨困擾的商家,無奈使用巨型防拆吊牌,這一舉動登上熱搜,引發討論。雙11的銷售額,剔除退貨后含金量更高。在這一維度下,以服飾為優勢品類的淘天市占下降了3個百分點。京東已與其無限接近。

格局變動中,頭部平臺淘寶天貓的困境進一步顯現。雖然今年雙11優惠規則有所簡化,淘天還試圖聯動即時零售用補貼引爆流量,但套路多的質疑依舊,“價格忽高忽低”,補貼政策突然變動引發達人直播間“退貨潮”,導致用戶體驗不好的同時,也顯示淘天對流量的極致渴求。

從雙11的創造者,到如今,淘寶天貓似乎困在雙11這場流量內卷戰場中,用戶和商家也都疲憊不堪。

當用戶拿著有限的信任余額,追求“買得精、買得值”時,平臺卻仍執著于將用戶“帶到”APP里,忽略了促銷的本質和購物體驗。雙11來到第17個年頭,頭部平臺與消費者需求之間,一場深刻的錯位正在發生。

1、被雙11“刺傷”的消費者

2009年,雙11剛興起時,還是一場簡單純粹的雙贏局。

彼時,商家可以借由大促清空積壓的庫存,即便個別商品微利甚至虧本,也能通過短期內爆發的流量盤活資金鏈,換來寶貴的現金流和品牌曝光。消費者也不用復雜的計算,就能以“全場五折”的真實優惠購入所需,“全網最低價”并非一句口號,而是觸手可及的福利。因此趁著大促集中“囤貨”,成為雙11黃金時代的消費共識。

可如今,當消費者捂緊錢袋子,想在大促期間“買優買精”時,等來的不是誠意滿滿的低價,而是一次次猝不及防的“背刺”。

今年淘寶天貓的大促,在“規則簡化”之下,把“復雜套路”玩出了新高度:以500元9折券為例,該券最大的優惠額度為500元。如果享受最高額度,需要湊夠總價約5000元的商品,假若湊不到這個額度,優惠券中的剩余金額也將失效,無法再次使用。

為了享受到最高額度優惠,不少用戶只能絞盡腦汁的湊單,卻發現優惠力度合并支付時被分攤,甚至單品價格變得更高。一位來自甘肅的消費者表示,在使用優惠券合并滿減后,某品牌的護膚品價格反而從142元漲至181元。

其次,價格忽高忽低,價保形同虛設,進一步拉低用戶體驗。一位淘寶88VIP用戶在大促期間購買了兩件同品牌的羽絨服,一件以2099元購入,收到貨僅三天,該商品價格降至2037元;另一件以1529元購入,到貨一周后,這款產品價格降至1376元,大促期間同一款產品差價高達153元。

對此,該用戶聯系商家要求按照價保補差價時,卻被告知對平臺權益造成的差價,不在價保范圍內,并要求用戶給到實付截圖。經過一番溝通后,雖然店鋪申請了價保,但用戶無奈之下選擇了退貨。

此外,千人千價的系統設置,讓用戶被貼上價格標簽,難以獲得真正的優惠。有淘寶天貓會員在大促期間,切換賬號后發現,某品牌的魚油以及500元左右的四件套,在不同賬號的差價均達到百元以上。

“先漲后降”更成為平臺上公開的秘密,一位用戶在社交媒體寫到,8月在淘寶以659元買到的鞋子,在大促期間券后價格為910元。對此,有商家向《豹變》表示,平臺要求的立減活動,降價部分幾乎由商家承擔,為了確保利潤,不少商家在大促前悄悄漲價。

同時,因為平臺發放的各類限時優惠券,導致價格波動較大,也推高了退貨率。

大促期間的種種亂象,在社交平臺引發了大規模的負面反饋。以用戶視角來看,平臺雖然把戰線拉長,但一天三變的價格、不夠實在的優惠、充滿套路的限時券,卻成為壓倒信任的稻草。不少用戶發帖稱,“被背刺到無語”“上了雙11的當”。

至此,雙11演變成一場消費者、商家、平臺之間的“心理戰”。價格亂象背后,是平臺增長邏輯的轉變:當增長的核心驅動力,從“給用戶真讓利”變成用復雜手段爭奪用戶的注意力和有限的錢包時,亂象便成了必然。

所謂的價格波動,成了平臺測試消費者價格敏感度的工具,希望以最小的成本,撬動用戶下單。這不僅擾亂了正常的價格體系,還直接拉高了退貨率。用戶湊單后發現優惠不及預期,或是收貨后遭遇降價,只能選擇退貨,一場看似熱鬧的促銷狂歡,最終成了“白忙活一場”。

當平臺將“測試用戶價格敏感度”置于“真實讓利”之前,雙11便從一場購物狂歡,變成了用套路留住用戶的“流量之戰”。