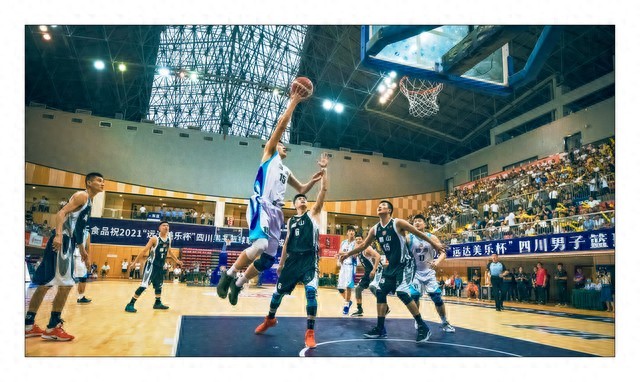

籃球的世界里,天賦和努力固然重要,但更關(guān)鍵的是認(rèn)知的清晰與戰(zhàn)略的明智。近日,楊瀚森被開拓者隊下放至發(fā)展聯(lián)盟的消息引發(fā)了不少關(guān)注。有人覺得這是對年輕球員的“懲罰”,有人則看作是“鍛煉”的必經(jīng)之路。實際上,這背后折射出的是整個職業(yè)體育體系中常被忽視的痛點、盲點與誤區(qū)。

很多人一聽到“下放”二字,第一反應(yīng)便是“失敗”或“被邊緣化”。可真的是這樣嗎?難道發(fā)展聯(lián)盟只是“雞肋”嗎?答案是否定的。發(fā)展聯(lián)盟,正如其名,是為年輕球員提供的試煉場。它像一面鏡子,映照出球員的不足,也是一把鍛造利器。可是,很多人沒有看到的是,球迷、媒體甚至俱樂部對于這類安排的誤解。大家習(xí)慣用“成敗論英雄”,卻忽略了籃球的長遠發(fā)展需要“打基礎(chǔ)”。楊瀚森的例子正是如此,他在聯(lián)盟中打磨技能,調(diào)整狀態(tài),未必就意味著他被淘汰,而是為了更好地迎接未來的挑戰(zhàn)。

盲點在于,公眾對于“下放”背后的深意理解不足。有人把它看作“懲罰”,認(rèn)為年輕人應(yīng)該一上來就站在最高舞臺,接受所有的檢驗。這種觀點極端片面。籃球不是只看一時的表現(xiàn),更要看成長的軌跡。盲點在于,許多年輕球員在高壓環(huán)境下迷失方向,缺乏耐心與策略。楊瀚森的經(jīng)歷提醒我們,職業(yè)生涯不是一場短跑,而是一場馬拉松。放眼世界頂級聯(lián)賽,無一不是經(jīng)過無數(shù)次的磨煉和調(diào)整,才能走到今天的高度。

誤區(qū)則更為普遍。有些人認(rèn)為,球員被下放意味著“能力不足”,其實不然。許多NBA巨星早期也曾在發(fā)展聯(lián)盟打拼,只是因為體系不同,曝光度有限。誤區(qū)在于,把“下放”簡單等同于“失敗”。事實上,許多球員在聯(lián)盟中找到了自我,積累了經(jīng)驗,最終實現(xiàn)了飛躍。楊瀚森的情況也許就是如此,他在發(fā)展聯(lián)盟中打磨技術(shù),重新找回自信,等待的或許正是下一次的崛起。

更值得反思的是,整個職業(yè)體育的評價體系過于單一。大眾只關(guān)注“成績”,忽略了“成長”。“三十而立”,不是一朝一夕的事。籃球場上,只有不斷試錯、不斷調(diào)整,才能走得更遠。楊瀚森的下放,不應(yīng)被視為“終點”,而是一個新的起點。我們應(yīng)當(dāng)看到,背后隱藏的,是俱樂部對年輕球員成長的耐心和期待。

這也提醒我們,盲目追求一時的光鮮亮麗,容易忽略了運動員的長遠發(fā)展。很多年輕球員,像楊瀚森一樣,正處于人生的十字路口。不是每個人都能一蹴而就,很多時候,跌倒只是為了更好地站起來。我們需要用更寬容的眼光看待“下放”,理解它的深意,尊重每一份努力背后的堅持。